Jornadas de Americanìstica

Jornadas de Americanística II

Coloquio sobre cuatro temas relevantes de la americanística actual

21 – 24 ottobre 2019

Instituto de Investigaciones Antropológicas – UNAM, Ciudad de México (México)

Scarica il programma

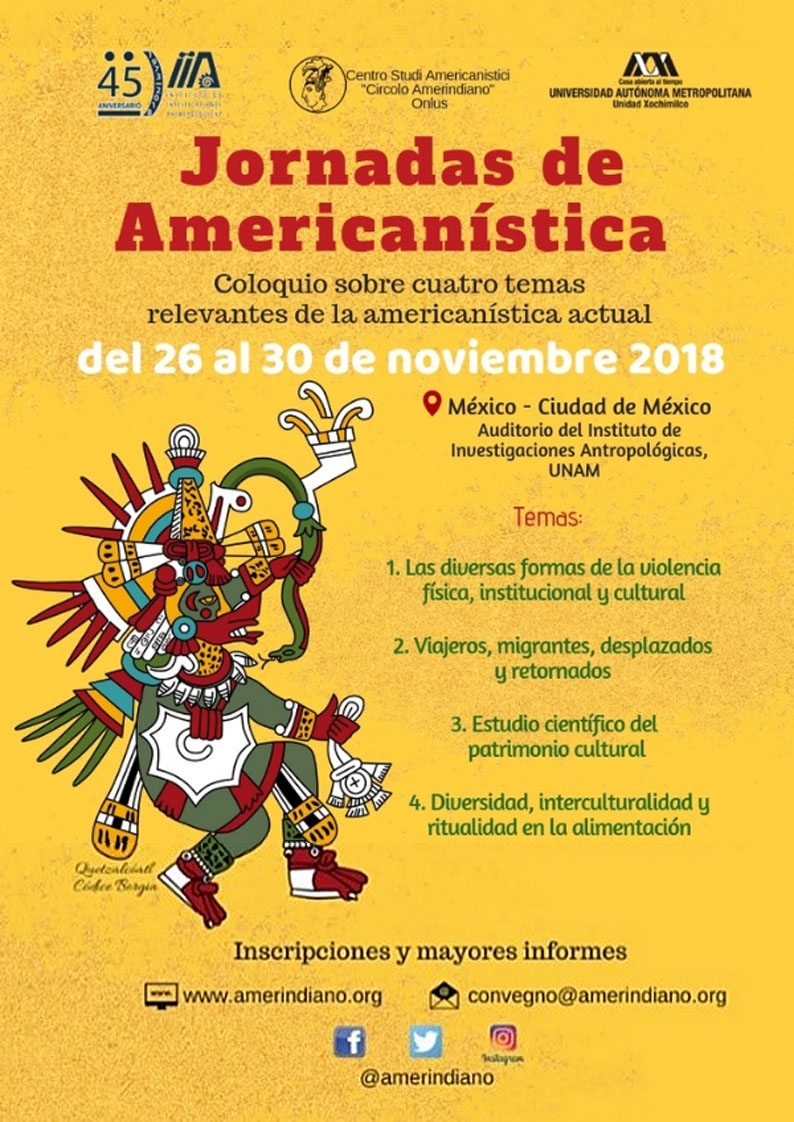

Jornadas de Americanística I

Coloquio sobre cuatro temas relevantes de la americanística actual

26 – 30 novembre 2018

Instituto de Investigaciones Antropológicas – UNAM, Ciudad de México (México)

English

English Español

Español Français

Français Português

Português